Agil arbeiten? Klar. Aber wie eigentlich richtig?

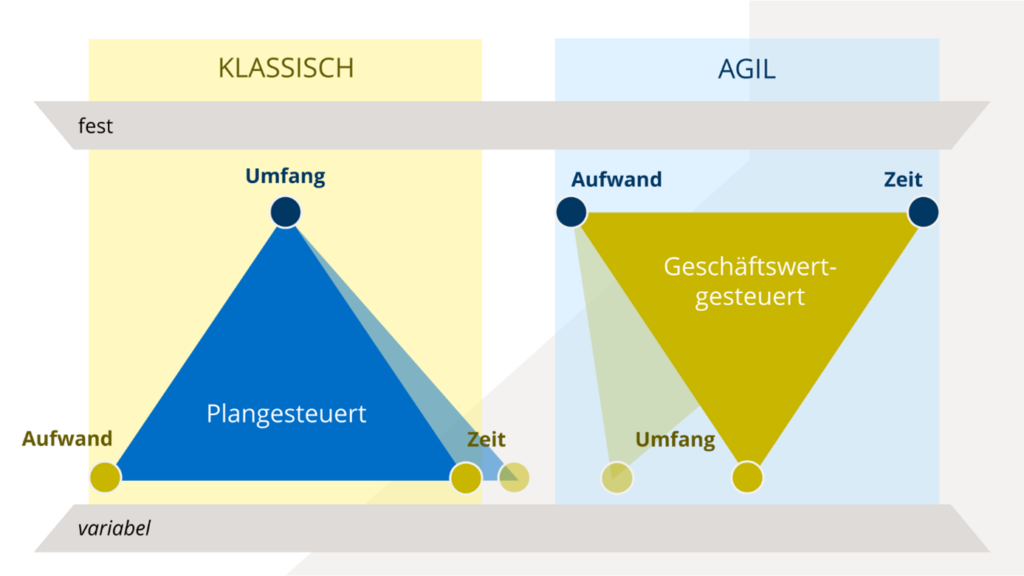

Agilität ist ein Begriff, der in der heutigen Projektarbeit fest verankert ist. Während das klassische Projektmanagement weiterhin seine Berechtigung hat, sind agile Vorgehensweisen mittlerweile ein zentraler Bestandteil moderner Arbeitsmethoden. Der Unterschied zwischen klassischem und agilem Projektmanagement zeigt sich besonders deutlich in der Herangehensweise an Planung und Steuerung. Während das klassische Projektmanagement auf festen Plänen und klar definierten Zielen basiert, setzt das agile Projektmanagement auf Flexibilität und die Anpassung an sich ändernde Anforderungen.

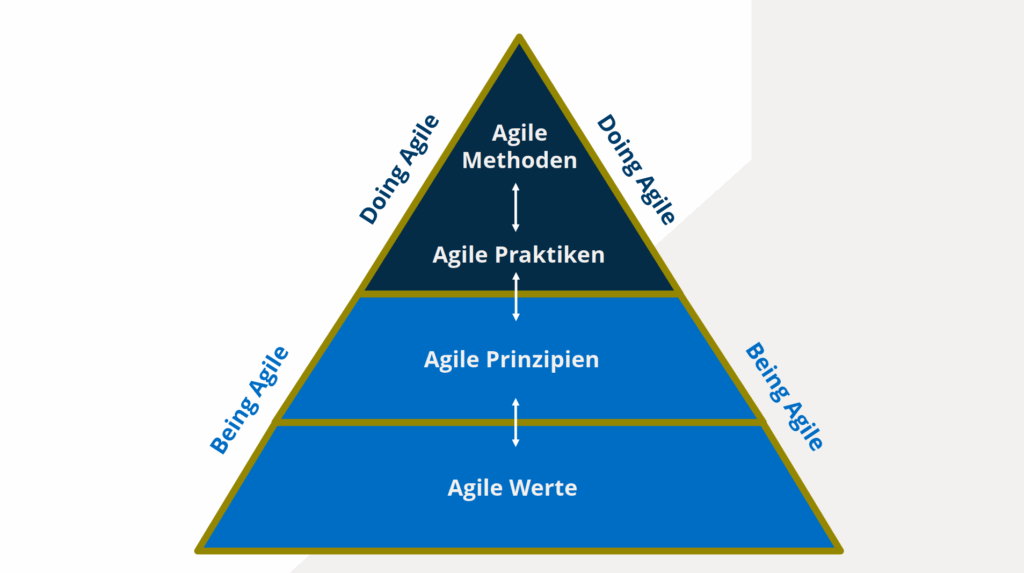

Insbesondere in der IT-Branche ist die Forderung nach agilen Arbeitsmethoden nahezu selbstverständlich geworden. Doch hinter dem Buzzword „Agilität“ steckt weit mehr als nur ein methodisches Framework. Es ist eine Denkweise, eine Haltung und ein Prozess, der die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten und Lösungen entwickeln, grundlegend verändert.

Mehr als Daily Standup und Sprints

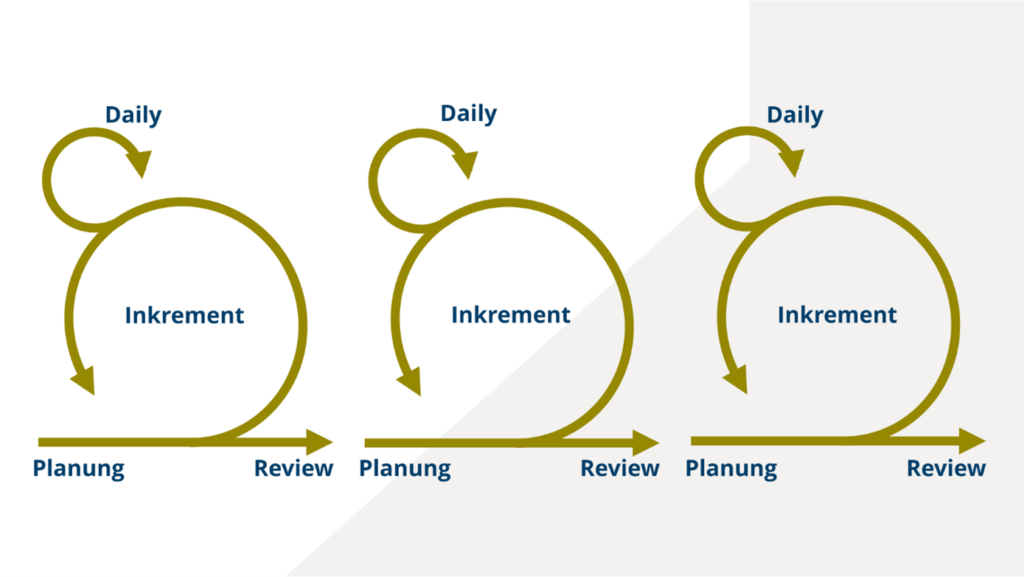

Agilität wird oft mit spezifischen Frameworks wie Scrum oder Kanban gleichgesetzt. Diese bieten klare Strukturen, Rollen und Abläufe, die Teams dabei unterstützen, iterativ und inkrementell zu arbeiten. Doch Agilität ist weit mehr als das Einhalten von Sprints, Dailys und Retrospektiven. Sie ist ein Prinzip, das Flexibilität, Selbstorganisation und die kontinuierliche Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen fordert. Der Grundsatz „das Richtige richtig tun“ bildet dabei das Fundament.

In Projekten mit sich schnell ändernden Anforderungen und unerwarteten Herausforderungen bietet Agilität enorme Vorteile. Besonders in unseren SAP-Projekten zeigt sich der Mehrwert dieser Herangehensweise. Lesen Sie dazu auch hier den Blogartikel von unserem Kollegen Daniel Hornfischer über teilagiles Arbeiten in der S/4HANA Transformation. Mit kurzen Feedbackzyklen können wir frühzeitig auf Änderungswünsche eingehen und Fehlentwicklungen korrigieren. Gleichzeitig fördern wir durch die Selbstorganisation der Teams ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Dieser Ansatz hat sich besonders für Berufseinsteiger bewährt, die bei adesso auf diese Weise schnell Verantwortung übernehmen und wachsen können. Doch diese theoretischen Vorteile lassen sich nicht ohne weiteres in die Praxis übertragen. Agilität verlangt Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und ein tiefes Verständnis für Prioritäten. Ohne diese grundlegenden Voraussetzungen besteht die Gefahr, dass einzelne Projektmitglieder überfordert werden, der agile Ansatz an Wirkung verliert und der Projekterfolg beeinträchtigt wird.

Agilität im Alltag und ihre Herausforderungen

Probleme in der praktischen Umsetzung

In der Praxis zeigt sich schnell, dass die Umsetzung agiler Prinzipien keineswegs trivial ist. Viele Projekte starten mit der Absicht, agil zu arbeiten, scheitern jedoch an der praktischen Umsetzung. Ein häufiges Problem ist die mangelnde Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten. Insbesondere die Rolle des Product Owners, die in der Theorie zentral für die Priorisierung des Backlogs und die Kommunikation mit den Stakeholdern ist, wird in der Praxis oft durch unzureichende Schulung oder fehlende Kommunikation innerhalb des Projektteams erschwert. Hinzu kommt, dass starre Unternehmensstrukturen häufig mit den dynamischen Anforderungen agiler Projekte kollidieren, was die Etablierung agiler Arbeitsweisen zusätzlich herausfordernd macht. Hier unterstützen wir unsere Kunden dabei, die richtigen Strukturen zu schaffen und die agile Denkweise nachhaltig in den Teams zu verankern.

Ein weiterer entscheidender Faktor besteht darin, dem Team von Beginn an zu vermitteln, warum sich für ein agiles Vorgehen entschieden wurde und welche Erwartungen an das Projektvorgehen bestehen. Nur wenn die Teammitglieder den Sinn und die Ziele hinter der agilen Arbeitsweise verstehen, können sie sich mit den Prinzipien identifizieren und diese erfolgreich umsetzen.

Agilität richtig einsetzen

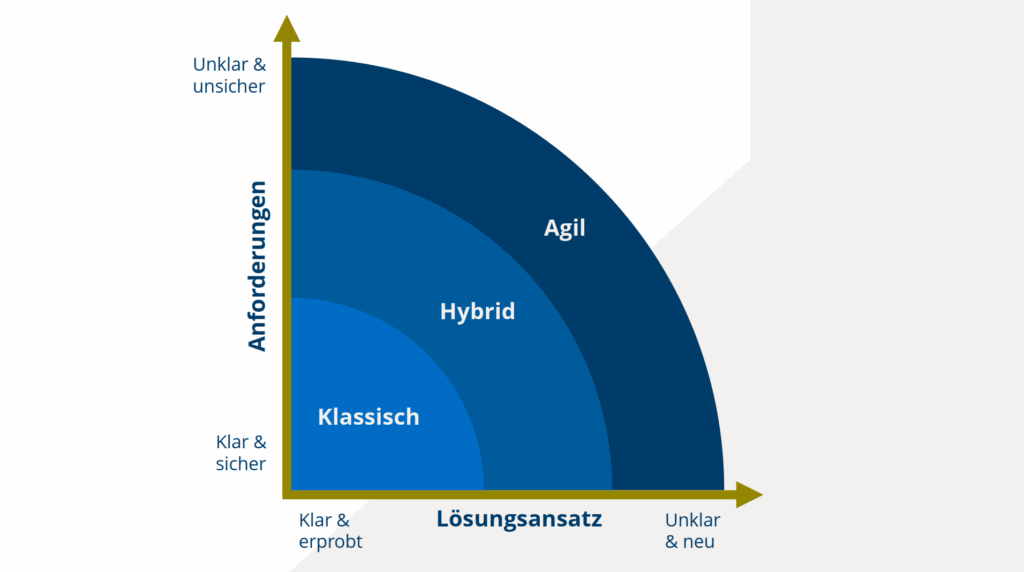

Agilität erfordert zudem, Verantwortung abzugeben, Fehler zuzulassen und mit Unsicherheit umzugehen. Diese Herausforderung erfordert gerade in stark hierarchischen Organisationen ein hohes Maß an Engagement und Geduld. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine enge Begleitung und gezielte Workshops helfen können, diese Hürden zu überwinden und eine agile Kultur nachhaltig zu etablieren. Dabei ist es jedoch nicht nur entscheidend, dass die Teams lernen, agil zu denken und zu handeln, sondern auch, dass das Projekt selbst für agile Methoden geeignet ist. Nicht jedes Projekt profitiert von agilen Ansätzen, insbesondere dann nicht, wenn die Anforderungen von Anfang an klar definiert sind und kaum Änderungen zu erwarten sind. In solchen Fällen können klassische Methoden effizienter sein. Agile Methoden entfalten ihre Stärke vor allem in Projekten, die von Unsicherheit, sich ändernden Anforderungen oder einer hohen Komplexität geprägt sind. Es reicht also nicht, ein Scrum Board aufzusetzen und Rollen zu verteilen. Teams müssen lernen, agil zu denken und zu handeln. Das ist ein Prozess, der Geduld und kontinuierliche Reflexion erfordert. Gleichzeitig muss geprüft werden, ob die Rahmenbedingungen des Projekts die Flexibilität und iterative Arbeitsweise agiler Methoden überhaupt zulassen. Nur wenn beides, Team und Projekt, auf Agilität ausgerichtet sind, kann eine nachhaltige agile Kultur entstehen.

Erfahrungsgemäß treten zu Beginn eines Projekts mit den ersten Retrospektiven vermehrt Probleme auf, die im weiteren Projektverlauf durch die Akklimatisierung der Teammitglieder, fortgeschrittene Einarbeitung und die zunehmende Klarheit über die Rollenverteilung abnehmen. Die Kernherausforderungen werden in fortgeschrittenen Stadien auf diese Weise schnell deutlich und greifbar, benötigen aber umso mehr Eigeninitiative jedes einzelnen Teammitglieds.

Im Spannungsfeld von Wunsch und Wirklichkeit

Ein agiles Team kann nur dann erfolgreich arbeiten, wenn auch die Organisation selbst agil oder zumindest flexibel genug ist. Hier zeigt sich oft eine Diskrepanz: Während das Team iterativ und inkrementell arbeitet, bleiben Prozesse wie Budgetierung, Controlling oder Ressourcenplanung starr und unflexibel.

Bei adesso setzen wir unter anderem auf hybride Ansätze, um diese Spannungsfelder zu berücksichtigen. So kombinieren wir agile Methoden mit klassischen Elementen, um sowohl den Anforderungen des Managements als auch den Bedürfnissen der Teams gerecht zu werden.

Ein weiteres Spannungsfeld ist die Kommunikation mit dem Management. Führungskräfte erwarten quantitative Metriken, wie die Anzahl abgeschlossener Story Points, um den Fortschritt eines Projekts bewerten zu können. Doch diese Zahlen werden nicht immer dem tatsächlichen Mehrwert gerecht, den ein Team tatsächlich liefert. Hier ist es die Aufgabe der Projektleitung, eine Brücke zu schlagen und Ergebnisse so zu kommunizieren, dass sie sowohl die agilen Werte widerspiegeln als auch den Anforderungen des Managements gerecht werden.

Agilität als gelebte Kultur

Der vielleicht wichtigste, aber oft übersehene Aspekt der Agilität ist ihre kulturelle Dimension. Agilität ist kein Zustand, den ein Team erreicht, indem es eine Methode anwendet. Sie ist eine Haltung, die sich in der Zusammenarbeit, der Kommunikation und dem Leadership widerspiegelt. Führungskräfte spielen dabei eine entscheidende Rolle: Sie müssen nicht nur die agilen Werte vorleben, sondern auch einen Raum schaffen, in dem Teams experimentieren und wachsen können. Bei adesso legen wir großen Wert darauf, diese Haltung nicht nur in unseren Projekten, sondern auch intern zu leben. Offenheit, Vertrauen und Mut sind Werte, die wir sowohl in unseren Teams als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden aktiv fördern.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Kultur ist die Fehlerkultur. Agile Projekte sind per Definition experimentell, was bedeutet, dass Fehler unvermeidlich sind. Doch anstatt diese zu vermeiden oder zu verstecken, sollten sie als Lernchancen genutzt werden. Dies erfordert sowohl innerhalb des Teams als auch zwischen Team und Management ein hohes Maß an Vertrauen. Dieses Vertrauen bildet das Fundament für offene Kommunikation ohne Finger Pointing, dafür mit Selbstreflexion und Lösungsorientierung.

Ansätze für die Praxis

In der Beratungspraxis zeigt sich, dass Agilität nicht dogmatisch sein darf. Nicht jede Organisation ist bereit für eine vollständige agile Transformation und nicht jedes Projekt eignet sich für einen rein agilen Ansatz. Hier ist Pragmatismus gefragt: Agil, wo es sinnvoll und klassisch, wo es notwendig ist. Bei adesso setzen wir auf maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Hybride Ansätze, die agile Elemente wie regelmäßige Reviews und Retrospektiven mit klassischen Planungsstrukturen kombinieren, finden häufig Anwendung und haben sich in vielen Projekten bewährt. So schaffen wir Transparenz und fördern Feedback, ohne die gewohnte Planungsstruktur unserer Kunden zu gefährden.

Fazit: Agilität ist ein kontinuierlicher Lernprozess

Agilität ist weit mehr als eine Methode. Sie ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der Teams und Organisationen dazu befähigt, flexibel, kundenorientiert und innovativ zu arbeiten. Doch sie ist kein Allheilmittel. Der Erfolg agiler Projekte hängt davon ab, wie gut es gelingt, die Prinzipien der Agilität an die spezifischen Anforderungen des Projekts, des Kunden und der Organisation anzupassen. Die Kunst liegt darin, die Balance zwischen Theorie und Praxis zu finden und dabei nie den eigentlichen Zweck aus den Augen zu verlieren: Produkte und Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert schaffen. Agilität ist kein Ziel, sondern ein Weg. Wer diesen Weg mit Offenheit, Mut und einer Lernbereitschaft geht, wird nicht nur bessere Projekte umsetzen, sondern auch persönlich wachsen.

Wenn Sie mehr über unsere Erfahrungen und Ansätze wissen möchten oder sich über Ihre spezifischen Herausforderungen austauschen wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir Sie auf Ihrem Weg zu mehr Agilität unterstützen können.