Clean Core ist eines der zentralen Schlagworte, wenn es um die SAP Public Cloud geht. Doch was steckt eigentlich dahinter? Was bedeutet ein sauberer Kern im SAP-Kontext und warum ist das für Unternehmen, Berater und Endanwender so relevant? In diesem Beitrag werfen wir einen praxisnahen Blick auf das Konzept des Clean Core, grenzen es gegenüber anderen SAP-Lösungsansätzen ab und zeigen auf, wie Organisationen diesen Ansatz in der SAP Public Cloud konkret umsetzen können.

Was ist die SAP Public Cloud?

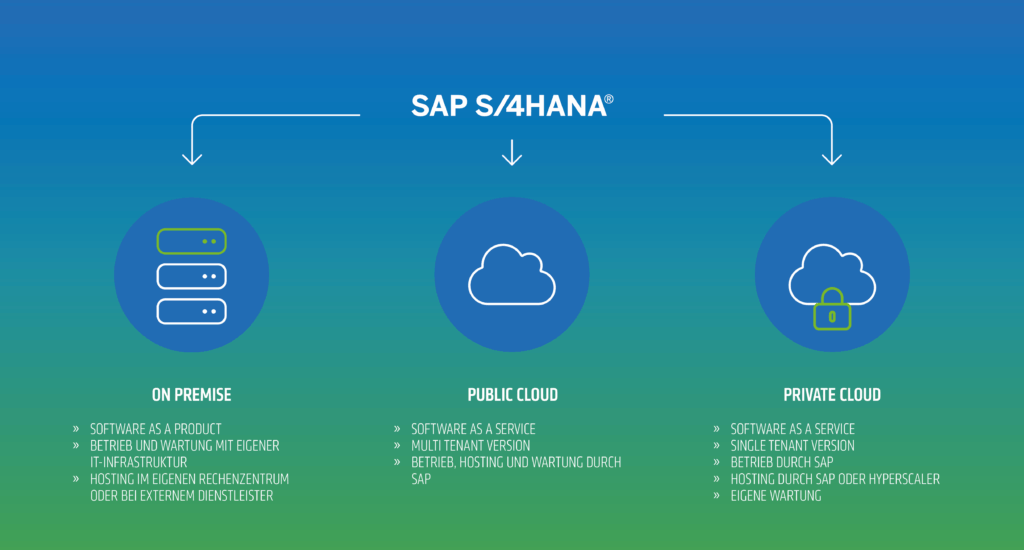

Die SAP S/4HANA Cloud Public Edition basiert auf einer mandantenfähigen SaaS-Architektur, bei der alle Kundeninstanzen zentral durch SAP auf einer gemeinsamen technischen Plattform und Codebasis betrieben und gewartet werden. Technische Infrastruktur, Updates und Systemverfügbarkeit liegen vollständig in der Verantwortung von SAP. Die Kunden nutzen die Lösung über das Internet als Service. Die Konfiguration erfolgt überwiegend über die zentrale Central Business Configuration. Im Gegensatz zur Private Cloud oder On-Premise-Installation haben Kunden keinen direkten Zugriff auf das Backend, keine klassischen Modifikationen und keine eigene Systemlandschaft. Stattdessen interagieren sie über vorgefertigte Standardprozesse (Best Practices), Cloud-APIs, Key-User-Tools und die SAP Business Technology Platform (BTP), um Erweiterungen zu implementieren. Diese Architektur ermöglicht es SAP, alle Kunden auf einer gemeinsamen Code-Basis zu halten und quartalsweise zentrale Innovationen auszurollen, ohne dass individuelle Migrationsprojekte beim Kunden notwendig sind.

On-Premise- vs. Cloud-Lösungen

Während On-Premise-Installationen die volle Kontrolle über Systemarchitektur, Customizing und Eigenentwicklungen ermöglichen, bieten sie also gleichzeitig auch mehr Aufwand hinsichtlich Betrieb, Wartung und Release-Management. Die SAP Private Cloud hingegen bietet einen Mittelweg: Mehr Individualisierungsfreiheit als die Public Cloud genießen, ohne den Wartungsaufwand einer On-Premise-Lösung bewältigen zu müssen. Technisch gesehen handelt es sich bei der Private Cloud im Gegensatz zur Public Cloud um eine Single-Tenant-Umgebung, in der Kunden ihre eigene Instanz inklusive klassischem ABAP-Zugang und breiterem Customizing-Spielraum betreiben. Lesen Sie hier weiter, wie sich die Cloud-Varianten unterscheiden.

Gerade die Standardisierung in der Public Cloud macht das Konzept des Clean Core besonders relevant. Denn hier geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um strategische Zukunftsfähigkeit.

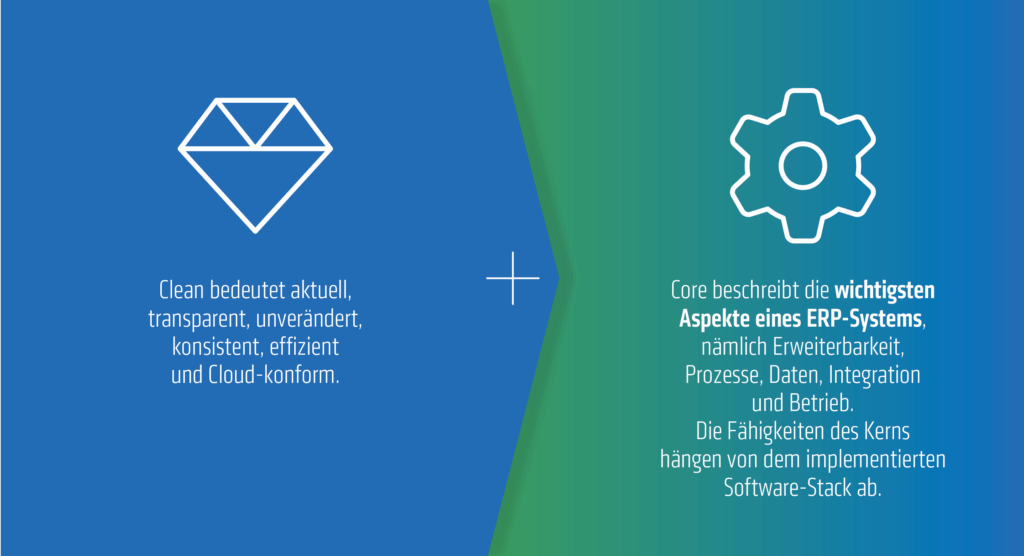

Was bedeutet „Clean Core“?

Im Kern steht die Idee, dass das SAP-System so wenig wie möglich modifiziert werden soll. Der Core, also das zentrale SAP-System, bleibt dabei sauber im Sinne von standardnah und updatefreundlich. Statt tiefgreifender Modifikationen im Systemcode werden Erweiterungen und Individualisierungen außerhalb des Kerns umgesetzt. Das geschieht vor allem über die SAP BTP, In-App-Erweiterungen oder Side-by-Side-Entwicklungen.

Das Clean Core-Prinzip ermöglicht es, Updates reibungslos einzuspielen und Innovationen schneller und mit weniger Aufwand umzusetzen. Außerdem werden die Systeme weniger fehleranfällig, was insgesamt langfristig zu geringeren Gesamtkosten für IT und den Systembetrieb führt.

Für viele Unternehmen markiert der Clean Core einen Paradigmenwechsel. Während die SAP sich früher den Prozessen der Kunden angepasst hat, sollen die Prozesse nun möglichst dem SAP-Standard angepasst werden. Der Clean Core ist also nicht nur eine technische Strategie, sondern ein kultureller Wandel.

Wie erreicht man einen Clean Core?

Der Weg zu einem Clean Core ist weder ein einmaliger Schritt noch ein rein technisches Projekt. Es handelt sich vielmehr um einen kontinuierlichen Transformationsprozess, der Organisationen auf mehreren Ebenen betrifft: strategisch, prozessual, kulturell und technisch.

1. Bewusstsein schaffen

Der erste Schritt ist das gemeinsame Verständnis aller Stakeholder für das Ziel: Warum streben wir einen Clean Core an? Welche Vorteile versprechen wir uns davon? Dieses Bewusstsein ist zentral, damit später keine vermeintlichen Notlösungen im System implementiert werden, die den Clean Core untergraben. Es empfiehlt sich, bereits in der Projektvorbereitung entsprechende Kommunikations- und Schulungskonzepte zu etablieren.

2. Governance etablieren

Ein Clean Core lebt von klaren Spielregeln. Unternehmen müssen definieren, welche Arten von Erweiterungen zulässig sind und wie sie umgesetzt werden dürfen. Hier kommt die SAP BTP ins Spiel: Mit Side-by-Side-Extensions können Zusatzfunktionalitäten entwickelt werden, ohne den Kern zu verändern. Zusätzlich braucht es ein durchgängiges Lifecycle-Management, das Änderungen transparent steuert. Weitere Informationen zur SAP BTP bei adesso erhalten Sie hier.

3. Standardisierung akzeptieren und gestalten

In der Public Cloud ist der Standard der Weg. Wer sich für diese Lösung entscheidet, muss bereit sein, Prozesse an den SAP-Standard anzupassen, nicht umgekehrt. Das heißt auch: Prozesse kritisch hinterfragen, vereinfachen und loslassen können. Die Implementierung beginnt nicht mit einem „Was brauchen wir?“, sondern mit einem „Was ist bereits da?“. Dies stellt einen wichtigen Perspektivwechsel dar, den viele Unternehmen erst verinnerlichen müssen.

4. Toolunterstützung nutzen

SAP bietet diverse Tools, um den Clean Core zu unterstützen, wie die Extensibility Cockpits, Key User Tools für In-App-Anpassungen und Entwicklungsumgebungen auf der BTP für Side-by-Side-Erweiterungen. Diese Tools ermöglichen es, viele notwendige Anpassungen umzusetzen ohne den Core zu verändern. Wichtig ist dabei, dass die Tools nicht nur allen Entwickler:innen bewusst ist, sondern auch konsequent genutzt und in Entwicklungsrichtlinien verankert werden sollten.

5. Training und Enablement

Gerade für Key User und Entwickler:innen ist es wichtig zu verstehen, wie man im Clean-Core-Modell arbeitet. Schulungen zu den Erweiterungsoptionen, dem Lifecycle Management und den Tools sind essenziell. Auch Entscheider:innen sollten geschult werden, um zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können. Besonders wenn man aus einer Systemlandschaft mit historisch gewachsenen Eigenentwicklungen kommt, ist ein nachhaltiges Verständnis unerlässlich.

6. Clean-Core-Prinzipien in Ausschreibungen und Partnerbriefings verankern

Viele Unternehmen arbeiten mit Implementierungspartnern zusammen. Um den Clean Core langfristig zu sichern, sollte bereits in Ausschreibungen und Vertragsunterlagen eindeutig festgelegt werden, dass das Clean-Core-Prinzip oberste Priorität hat. So lässt sich verhindern, dass kurzfristige Lösungen langfristig zu Altlasten werden.

Welche Herausforderungen gibt es?

Ein Clean Core bringt klare Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich. Alle Fachbereiche müssen bereit sein, mühsam erstellte Z-Entwicklungen aufzugeben. Das erfordert aktive Change-Begleitung. Auch die IT muss umdenken und weg von individuellen Workarounds hin zu nachhaltigen Erweiterungen auf Basis von SAP Fiori, CDS Views, APIs oder der BTP. Das verändert nicht nur Rollenbilder und Verantwortlichkeiten, sondern erzeugt anfangs auch einen höheren Abstimmungsbedarf zwischen Business und IT, da mehr Entscheidungsdisziplin gefragt ist. Externe Partner müssen sich ebenfalls auf neue Rahmenbedingungen einstellen, da nicht jeder Implementierungspartner im Clean Core erfahren ist. In Summe bedeutet das nicht nur eine Notwendigkeit für Bewusstsein, sondern auch aktives Change Management, klare Kommunikation, Verständnis und Disziplin.

Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass die Investition sich lohnt. Organisationen, die sich frühzeitig für den Clean Core entscheiden und diesen strategisch angehen, profitieren langfristig von einer agileren, transparenteren und wartungsärmeren Systemlandschaft. Der Aufwand in der Anfangsphase wird mittelfristig durch reduzierte Pflegekosten, weniger Fehler und eine höhere Innovationsgeschwindigkeit mehr als kompensiert.

Fazit: Clean Core als strategisches Fundament

Der Clean Core ist mehr als ein technisches Prinzip. Er ist ein Fundament für zukunftssichere SAP-Systeme und ein Hebel für mehr Standardisierung, Effizienz und Innovationsfähigkeit. Gerade in der SAP Public Cloud ist dieses Prinzip nicht optional, sondern essenziell. Unternehmen, die diesen Weg konsequent gehen, stellen nicht nur ihren IT-Betrieb schlanker auf, sondern schaffen auch die Grundlage für schnellere Releases, geringere Betriebskosten und eine deutlich höhere Flexibilität, auch wenn der Einstieg mit vielen Investitionen verbunden ist. Gleichzeitig erfordert dieser Weg Mut zur Veränderung, klare Leitplanken, Durchhaltevermögen und ein Umdenken auf Ebene der IT bis in die Fachbereiche.

Ihr Wegbegleiter adesso

Bei adesso begleiten wir Unternehmen strategisch, technisch und kulturell dabei, den Wandel zum Clean Core erfolgreich zu gestalten. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihr SAP-System zukunftssicher aufstellen, sprechen Sie uns gerne an. Wir unterstützen Sie mit Methodik, Erfahrung und einem klaren Blick auf das Wesentliche für ein sauberes, stabiles und zukunftsfähiges SAP-System. Wenn Sie mehr zu diesem Thema lesen wollen, finden Sie hier einen weiteren Blogbeitrag.